参加者コメント(5.24「日本女性学会 2024 年大会 分科会 調査報告書 」を読む)

先日5月24日、当会は "「日本女性学会 2024 年大会 分科会 調査報告書 」を読む~日本女性学会でのトランスジェンダー差別問題はどうなった?~" と題して集会を開催致しました。

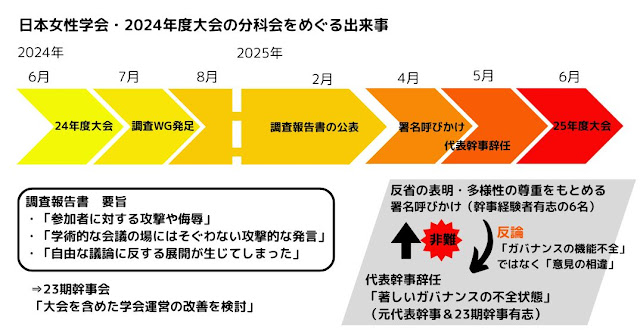

集会ではまず当会より報告者が登壇し、日本女性学会の沿革およびこの問題が起こった経緯、続いて「調査報告書」の概要とそれを読む際のポイント、さらには同書が抱える問題点、そして「調査報告書」公表以降の日本女性学会をめぐる動きについて、解説を行いました。

その後、報告された内容を元に、参加者を交えて質疑・討論が行われました。以下に許可を得て、当日参加された方々より寄せられたコメントを掲載いたします。

この問題に関心を寄せている人々の考えの助となりましたなら、幸いです。

報告書を出して終わりでなく、それが読まれて話しあわれてこそのフェミニズムだと思うので、このように読んだり何が起きているか

集まっておったりする機会は、フェミニズムの集まりとして大切なものだと思いました。(無記名)

報告書を読まなきゃと思いつつ読めていなかったのでこのような機会をいただけてありがたかったです。

報告者の方がおっしゃったように、きちんと読んで言葉で対抗するという姿勢を持ちつづけることは本当に大切だと思います。

報告書の前提になっていることや、言外に示されている意味やニュアンスについても知ることや考えることができてよかったです。

ありがとうございました。(ともみ)

色々なご意見・感想を聞けて、理解や知見が深まりました。このような場を設けて頂き有難うございました。

ただ、こうやって多角的な視点をもち得ない人がこの報告書を読むのは難しい・・・というか、読んだだけでは無駄という感想になりそうだなと思いました。(=^x^=)

主催者の方の話だけではなく、参加者の方々の意見交換を含めて、自分の中でもやもやしたままだった点を、きちんと言葉にでき、問題の所在を明確に認識することができた。

事実をどうとらえるか、批判するべき点はどこか、といった点を明確にしながら話していただいて、とても分かりやすかった。(棋客(silly))

『日本女性学会2024年大会分科会調査報告書』を読む読書会に参加して、とても感慨深く、たくさん勉強になりました。以下に内容をまとめます。

◆報告書から見えてくる制度的不可視化の構造

報告者の方は、事件の経緯から報告書の内容、そしてそこに含まれる問題点に至るまで、非常に理路整然と丁寧に説明してくださいました。そのおかげで、読書会は単なる気持ちの共有の場ではなく、「何が起きたのか」「どう対応されたのか」「その結果、いかなる深刻な事態が生じているのか」を分析する場として機能していました。私自身の中にあった違和感やモヤモヤが、単なる感情ではなく、構造的に共有される問題であると実感できたことは、とても大きな意義がありました。

帰りの電車の中でぼんやりと振り返っていたとき、「もっと怒っていい」とふと思いましたが、それは、言葉にできない「クソデカ感情」のようなものが、行き場を失っていたからかもしれません。

今日のお話で特に印象的だった言葉は、「被害者意識」というフレーズでした。抑圧構造の再生産の中では、非対称な権力関係が隠蔽され、「自分たちこそが被害者である」とする語りが加害の事実を覆い隠してしまう。これこそが制度が差別を不可視化する仕組みの一部であり、非常に深刻な問題だと感じました。

◆フェミニズム内部の分断と「暴力の再生産」

現在、国際的にトランスジェンダーへのヘイトやバックラッシュが広がっており、日本社会におけるこの事件もまた、そのローカルな現れの一つだと考えられます。

フェミニズムを学ぶ中で、私がもっとも大切にしてきた概念の一つに「交差性」があります。この視点をもって、私は現在フェミニズム内部で起きている「分断」を次のように理解しています。

——地下室のような構造の中で、家父長制により抑圧されてきたマイノリティが存在しています。その上にある「出口」に最も近い場所には、発言権をもつマジョリティ女性が立っており、そこから抜け出そうとする過程で、自分たちの運動を「阻害する存在」としてトランスジェンダーの人々を排除しようとする。そこに見られるのは、まさに「抑圧構造の暴力的再生産」です。

また、報告者の方が指摘された「女性の存在問題」(※)という言葉にも深く共感しました。差別的発言と、それを批判する声が「等価な意見」として処理される姿勢そのものが、すでに対等性を欠いた土壌の上で行われているという現実を改めて突きつけられました。

※編集者註

「女性の存在問題」は、「日本女性学会 2024 年大会 分科会 調査報告書」(2015年2月21日)p3、p13に記載のある語句である。

◆内省と問い直し

他者を「理解しない」という選択について個人的な思いになりますが、読書会で共有したように、「家父長制によって共に抑圧されてきた存在同士であるはずなのに、なぜこんなにも分断され、傷つけ合うのか」という疑問と悔しさが、今も胸に残っています。その後、報告の中で言及のあった人物についての紹介ページを、好奇心から覗いてみたのですが、そこには「自らと異なる世界観を生きる他者に対する想像力」や「不断の内省」といった言葉が掲げられており、強い皮肉とともに、深い思索を促されました。

——私たちはどの程度、自分とは異なる他者を「許容」できるのでしょうか。そして、なぜ「許容できない」「理解できない」存在に対して、わざわざ傷つけ、抑圧するという選択をしてしまうのか。特に、自らがかつて傷つけられ、抑圧されてきた経験を持つ者であればあるほど、その選択は悲しく、残念でなりません。

——だからこそ、そのような選択はより深く問い直されるべきだと思います。

◆読書会という実践の意義と、制度に抗うこと

本来、ジェンダーやフェミニズムを学ぶ以前に、すべての人は人権を持ち、互いに尊重されるべき存在であり、性別・人種・身体的条件を理由とする差別は、断じて許されるものではないはずです。『調査報告書』がここまで複雑かつややこしいものになってしまったこと自体、差別や抑圧構造を生き延びさせ、正当化するために「不可視化」が必要とされた結果だと受け取っています。だからこそ、このような制度による差別の不可視化に抗うためには、今日のような読書会の存在がとても重要だと改めて思いました。何が起きたのか、その背後でどのような正当化の言説が働いているのか、それらを丁寧に暴いていくこと。そして、もっと多くの人にこの問題を知ってもらうこと。

制度が差別を不可視化するプロセスは、思っている以上に巧妙で、日常に溶け込んでいるということを、私自身が今日あらためて実感しました。

◆終わりに——フェミニズムの未来を問う

「抑圧構造の暴力的再生産」に支配されたフェミニズムには、未来はない、と言い切ってよいと思います。私たちが今問われているのは、「どのようなフェミニズムを生きたいか」ということだと思います。共に声をあげ、共に闘えるフェミニズムを諦めてはいけないのです。

この問題は、まさにフェミニズムの死活問題であり、一人のフェミニストとして、私自身が「部外者」では決していられません。これからトランスジェンダーの権利運動についてさらに学び、積極的に関わっていきたいと強く思っています。

このような機会をいただき、そしてこのような扉を開いてくださったことに、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。(H.S.)